贵州省印江 万倩

摘要:学生综合语文素养的提高离不开一定程度的积极情感体验,情感体验就是一个感知的过程,一种教学的手段,一种用感性带动心理的体验活动,而小学语文教学作为一个初级学段过程,更应注重学生情感体验的训练,这里归结为三点:充分的感知认知,要求创设情境细读文;自由的思之想之,要求剪辑情景试提问;广泛的合作探究,要求演绎情景互评价。从而激发与升华学生的情感体验,达到语文教学学文悟道的目的,真正提高学生的素质。

关键词:语文教学 情感体验 认知感知 思之想之 合作探究 情景

众所周知,小学语文新课程标准把“情感态度和价值观”放于三维目标最后,实际上也就是目标逐渐升级的体现,那么对于目标中提到的情感如何来呈现,我想,这正是小学语文教学中所面临的如何激发与升华学生情感体验的问题,下面就来具体谈谈个人看法。

一、 充分的认知感知,要求创设情景细读文

在语文教学的过程中,情景的创设至关重要,尤其小学段的学生表现得更为突出,因为他们的思维特点是以形象思维为主,他们对具体的形象的事物更感兴趣。直观性可感性应是整个教学的形态体现。因此授课开始前,教师可以有意识地营造一种浓厚的教学氛围,或歌声或故事或全班游戏或个别提问,把语言充分凝练,将问题预置悬念,摈弃抽象,回归生活,尽可能形象化地展示情景,把蕴含的情感因素,形象化地呈现出来,以便学生理解和感受,从而充分地认知感知。所谓“一层石激起千层浪”,学生的心灵必然引起震荡,他们的好奇心和求知欲就会在不知不觉中被点燃触动,当然教师的引导得有个度,当发现学生开始产生疑惑有所认知后,就让他们自己去找答案,在反复地有目的性地阅读中感知答案。比如在教学《鱼游到了纸上》一课时,教师可以故弄玄虚地提问学生,想问大家一个比较难的问题,鱼是在哪里生活呢(语速较缓地)?学生齐答水中(嬉笑地),接着在板书课题时又故意写成《鱼画到了纸上》,然后让学生齐读,当学生指出错误后又反问他们,鱼能在纸上游泳吗?(学生齐答不能,但很疑惑)继续解释,现实中鱼确实是在水里游啊,应该是出版社打错了字吧(还是很疑惑,议论纷纷)。此时,教师已成功地创设了问题情景,对于学生所作的各种解释不应立判对错,相反鼓励他们,同时更让他们充分地反复地有目的性地读课文,在读中及时修正自己的答案。

而这里的读,更多则表现为自觉自愿地读,换言之也就是说学生进入了创设情景,他们可以充分地认知感知,暂时摆脱教师惯性地终结性评价,自己对自己做出适时诊断,在不同形式相同目的地细读中体验情感,寻找答案。古人都说,“书读百遍,其义自见”,进入情景的读具备这样的功效。

当然教师在进行教学设计时,应充分预留时间,让“读”这一课堂教学要素得以充分展现,或范读或齐读或默读或分角色读,总之要大张旗鼓而非偃旗息鼓,以便学生充分地认知感知,切勿催促甚急,草草了事。像《雅鲁藏布大峡谷》《七月的天山》这些课文无不描述了神奇瑰丽的自然景象,非读不足以感受,只有腾出空间,学生才能在充分地认知感知中积极体验。学生是学习体验的主体,而绝非教师传统教学垄断下的附属品,一切与体验有关的活动只有学生自己走近它再走进它,情感才能真正生发,体验才能真正激发,进入情景的读无疑是充分认知感知的最佳入口。

浅谈小学语文教学中学生情感体验的激发和升华

时间:2012/1/11 21:57:12 点击:2227【大 中 小】作者:不详 来源:大可

发表评论可见 相关评论

- 名字:

|

人民币上的图案:你知道人民币上的那个姑娘是谁吗?2016-10-09 点击:7498

贰角钱上的姑娘 人民币上的人物,许多人以为是画家“杜撰”的,殊不知真有其人。这些我们熟悉的陌生人是怎么上了人民币,背后发生了什么故事,他们现在生活得如何?近日,记者经过多方联系,终于找到了他…[详细] |

|

“国务院突出贡献专家 国画大师李昌中画展”布展2013-12-11 点击:37498

“国务院突出贡献专家 国画大师李昌中画展”即将开展,画展横幅喷绘作品展厅作品展厅初步布置图片“国务院突出贡献专家 国画大师李昌中画展”即将开展…[详细] |

|

"宇宙摇篮"会长李昌中出席钓鱼台大会[陈戈]2013-10-05 点击:42415

胡锦涛主席昨夜忙碌到凌晨,很晚才得以睡觉休息,今天的大会胡主席安排他的特别代表出席并送来祝贺。“宇宙摇篮”工作委员会--李昌中会长出席在钓鱼台举行的“同圆中国梦,共创新文明”大会。据悉,出席大…[详细] |

|

“宇宙摇篮”会长李昌中简介(三)[记者:陈戈]2013-08-19 点击:46597

他有着“东方第一藤”之称,创建“乌蒙画派”的“洪荒美学大师”,他享有国务院突出贡献专家奖之待遇.多年来不仅勤于创作表现大千世界的山山水水的作品,还热衷于环境保护和宇宙摇篮拯救地球母亲的公益行动…[详细] |

|

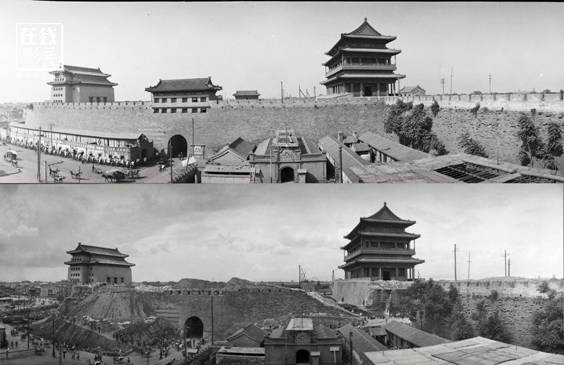

相馆摄影师约翰•詹布鲁恩镜头下的民国北京2016-12-26 点击:7057

来自腾讯,原标题:照相馆摄影师镜头下的民国北京1929年8月,54岁的约翰·詹布鲁恩(John Zumbrun)带着他的妻子和两个女儿在上海登上了前往美国的客轮“太洋丸”号,在他随身携带的铁皮…[详细] |

|

人民币上的图案:你知道人民币上的那个姑娘是谁吗?2016-10-09 点击:7498

贰角钱上的姑娘 人民币上的人物,许多人以为是画家“杜撰”的,殊不知真有其人。这些我们熟悉的陌生人是怎么上了人民币,背后发生了什么故事,他们现在生活得如何?近日,记者经过多方联系,终于找到了他…[详细] |

|

中国人有多多?看完这23张图你就明白了!2016-10-02 点击:6635

来自腾讯财经。原标题:中国人有多多?看完这23张图你就明白了! 据Business Insider文章,人口是劳动力资源,也是需求量。尤其是优质人才对经济的发展来说至关重要。 在上世纪70年…[详细] |

|

贵州威宁板底村彝簇文化旅游2016-07-26 点击:6127

板底村国家非物质文化遗产——撮泰吉 板底彝族文化旅游村寨位于威宁县城东部,距县城38公里,距326国道线7.5公里,东南部分别与赫章县的妈姑、珠市相接壤,南部与西部分别与本县的东风、炉山和盐仓…[详细] |

!["宇宙摇篮"会长李昌中出席钓鱼台大会[陈戈]](/UploadFiles/2013102033262043.jpg)

![“宇宙摇篮”会长李昌中简介(三)[记者:陈戈]](/UploadFiles/2013100370543505.jpg)