第二组图——“到此一游”的历史基础

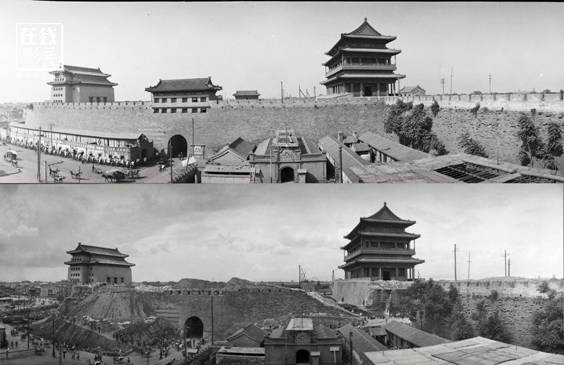

图片:明朝公务员与上个世纪50、60年代的长城“到此一游客”

一说到“到此一游”,十有八九国人会想到《西游记》,于是有人戏称国人都是被在如来佛祖手里题字的猴子给带坏了。这当然是戏谑的说法,其实说的是中国古代就有“源远流长”的“到此一游”传统。许多文人墨客都喜欢在风景名胜里题字留名。有很多人试图区分古代的“墨宝”和普通的“到此一游”,认为前者的留名是和名胜古迹融为一体,本身格调高雅,为名胜增色。然而,专门研究涂鸦文化的台湾学者毕恒达在桂林迭彩山的石壁上看到这样的刻字:“北京右府差百户李玺到广西公干,正德二年九月二十日游此”。可见没才气的人也就是要“到此一游”。 有人说,上行下效,社会中的上层人士都这么做,民间自然也会形成如此的风气。

当代中国最早被关注的“到此一游景区”,恐怕非长城莫属。有机构统计发现,最早的留名始于上个世纪50年代。清华大学教授彭林就说,这种不好的风气在解放前即使有也不会太多。“大串联”(指文革时期青少年在全国进行革命串联)应该是个高峰。因为“那个时候许许多多的年轻人离开家乡,走到全国各地,比如他们到了北京看到长城、故宫等名胜,便会产生成就感和自豪感,于是自然就想到要留下自己的名字,以证明自己曾经来过。这是可以想象的,在那个时候出门远行对于大多数人来说,都是一件非常困难的事情。”他认为,由此开始,“到此一游”最终就变成了个普遍现象。

总结:古代的题壁文化与上个世纪的“大串联”可能带来给人们效仿的历史诱因。

!["宇宙摇篮"会长李昌中出席钓鱼台大会[陈戈]](/UploadFiles/2013102033262043.jpg)

![“宇宙摇篮”会长李昌中简介(三)[记者:陈戈]](/UploadFiles/2013100370543505.jpg)