杨文军 北京市海淀区5120信箱国家民委办公厅

再过几天,我的母校——中央民族大学

就要迎来她的60岁生日了

2007年,我考取了中央民族大学的公共管理硕士研究生。虽说是在职学习,但我也可以骄傲地说自己是一个“民大人”了。三年的研究生学习,是一段难忘的美好记忆。毕业后,我经常拿出毕业合影来看一看,同学们一起扔学位帽的情景仿佛就发生在昨天……时隔一年,我又忍不住报考了民大的博士研究生,重新回到母校的怀抱。

实际上,我一直没有离开过母校,就住在母校西边的法华寺甲5号院里。我是离不开学校的,晚上下班后去文华楼听听讲座,或者去南睿楼静静地上一会儿自习。教室关门后去葡藤长廊下坐一坐,或者去操场上走一走。心浮气躁的时候,也许只有在学校里才能让人感觉到平静和踏实。母校周边虽繁华热闹,校园里却拥有一份难得的安静。

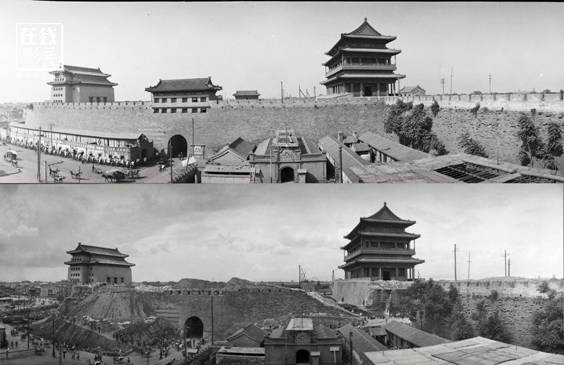

母校的建筑很有特色。老校舍是梁思成先生设计的,采用的是红漆大屋顶的样式,古朴典雅,民族特色浓郁。施工也很讲究,都是磨砖对缝的。新的教学楼和宿舍楼,时代特色鲜明,体现了创新的理念。新老校舍对比,反映了母校的发展历程。徜徉在校园里,欣赏着大师的作品,感受着时代的变迁,是一种美好的享受。

母校名师辈出,如中国社会学、人类学和民族学本土化的最早提倡者和积极实践者吴文藻先生,著名的社会学家、优生学家、民族学家潘光旦先生,马克思主义史学专家翦伯赞先生,元史专家、我国民族史研究方面名副其实的开拓者翁独健先生,著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家费孝通先生,等等,这些国内外知名的学者都曾经在民大执教,他们都称得上是博通今古、学贯中西的鸿儒硕学。现在,母校也拥有一大批在各自研究领域卓有建树、深受学生喜爱的教授,像哲学史家和宗教学史家牟钟鉴教授,民族学和社会学领域的著名专家杨圣敏教授,等等。还有在中央电视台《百家讲坛》节目中讲《武则天》的蒙曼老师,她是中央民族大学历史系的副教授。

我的硕士导师荣仕星教授,是行政管理学领域的专家。荣老师深厚广博的专业知识、精深的学术造诣和严谨的治学态度,使我在攻读硕士学位的过程中,既在专业知识上收获颇丰,又在为人方面深受教诲。我的博士导师李俊清教授,为学严谨,为人随和。李老师的悉心教导与不断鼓励,增强了我潜心研究的动力与勇气,让我得以一见学术殿堂的绚丽。老师们的言传身教,使我终身受益。

越是真正的大师,往往越谦虚,师儒之风,雍容大度。母校老师们的学养和谦逊,令人高山仰止。大学讲究熏陶,这种熏陶是潜移默化的,能够使学生形成一种特殊的气质,伴随、影响他们一生。

大学不仅仅是传授知识、培养本领的地方,更是教人做人、教人与人相处、教人助人利人的地方。在民大,不同民族的同学互相学习,不同民族的文化互相交流。大家在一起和谐相处,像一个大家庭一样。在这里,你可以吃到新疆同学带来的葡萄干、广西同学带来的沙田柚、宁夏同学带来的枸杞子,还可以品尝到西藏同学带来的牦牛肉干,内蒙古同学带来的风干牛肉也会让你大饱口福;在这里,你可以去图书馆翻阅民族古籍,也可以去博物馆参观各民族服饰展品;你可以去礼堂欣赏各种演出,还可以去8号公寓楼前一起跳跳民族舞……

民大最美的,是师生深情之花,是同窗友谊之花,是团结和谐之花。这花儿比玫瑰还鲜艳,比牡丹更芬芳。这花儿开在各族师生的心里,也开遍了祖国大地。

在电视上,我们经常能看到民大学子的身影,不论是在北京奥运会开幕式上,还是在国庆60周年群众游行方阵里……那些鲜艳夺目的颜色,青春自信的面孔,属于民大的学生。每当看到他们,我心里都会感到特别自豪。我会对别人说,瞧,那是我们民大的学生。

不管是在国内,还是在国外,我都能时不时地遇到民大的校友。一说是民大毕业的,互相就感觉格外的亲切。60年来,民大培养的学生已经遍布世界各地,成为各行各业的优秀人才,在各个领域展示着民大学子特有的风采,实践着“美美与共,知行合一”的校训。

!["宇宙摇篮"会长李昌中出席钓鱼台大会[陈戈]](/UploadFiles/2013102033262043.jpg)

![“宇宙摇篮”会长李昌中简介(三)[记者:陈戈]](/UploadFiles/2013100370543505.jpg)